Wir wollen uns einer Gruppe annähern, die sich – abgesehen von Labels wie Gen Z, Generation Alpha oder Covid-19 – sehr heterogen darstellt. Behilflich dabei werden uns mehrere Studien sein, die im vergangenen Jahr erschienen sind und sich mit der Lebenssituation von Jugendlichen beschäftigen. Diese hatten mal eine größere, mal eine kleinere Altersvarianz abgefragt. Mal beschäftigten sie sich qualitativ, aber zumeist quantitativ mit unserer Zielgruppe. Das macht eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse schwierig, erhöht aber die Chance, multiperspektivisch auf Jugendliche zu schauen.

Die absolute Bevölkerungszahl der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland betrug am 31.12.2022 4.653.734; dies entspricht einem Anteil von 5,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung. 71,3 Prozent der Jugendlichen lebten bei verheirateten Eltern, 20,5 Prozent der 10- bis 17-Jährigen mit alleinerziehenden Eltern zusammen, 7,9 Prozent bei Eltern, die in einer Lebensgemeinschaft waren. 2,2 Prozent lebten 2022 in Heimen oder bei Pflegeeltern. Etwa ein Drittel der Jugendlichen hat einen Migrationshintergrund. Jede*r neunte Jugendliche hat eine Behinderung (schwer oder leicht) (Statistisches Bundesamt 2023).

Die Mehrzahl der Schüler*innen fühlt sich in der Erhebung des Deutschen Schulbarometers 2024 mittelmäßig wohl in der Schule. Laut 17. Kinder- und Jugendbericht sind „Schüler*innen (…) nicht nur durch multivariate Prüfungen belastet und mit vielfältigem Druck in der Schule konfrontiert, sondern es geht auch um Bildungsteilhabe.“

Bildung stellt einen besonderen Fokus dar. Soziale Ungleichheiten sind ebenfalls ein häufiges Thema, das mit Bildung eng verbunden ist. Bildungsteilhabe wird in vielfältige Zu-

sammenhänge gesetzt. Psychische Auffälligkeiten, aber auch Migration und Ressourcenarmut sind zentrale Aspekte sozialer Ungleichheit. Der Übergang von der Schule in die Ausbildung wird häufiger thematisiert, dabei werden auch hierbei Ungleichheiten betrachtet. Die Schule ist laut Shell Studie aus Sicht der Befragten selten ein Lernort für Demokratie. Auch der Stand der Digitalisierung wird kritisiert.

Laut Statistischem Bundesamt verdienen zurzeit 38 Prozent der 15- bis 24-Jährigen ihren Lebensunterhalt selbst (1991: 52 %). Das zeigt, dass sich die (Schul-)Ausbildungsspanne insgesamt verlängert und der Einstieg ins Berufsleben nach hinten verlagert hat.

Seit 2005 hat sich laut Statistischem Bundesamt die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland von 15,5 Prozent auf 5,2 Prozent (2024) reduziert. Die Mehrheit der Jugendlichen sieht hervorragende eigene Aussichten auf dem Arbeitsmarkt und betrachtet die vielfältigen Modernisierungsprozesse als Chance (Shell Jugendstudie).

Junge Menschen in Deutschland sind grundsätzlich bereit, Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft zu übernehmen, sagt Kilian Hampel von der Trendstudie Jugend in Deutschland 2024. Rund 45 Prozent stimmten demnach ausdrücklich der Aussage zu, dass sie die Verantwortung für den Wohlstand in Deutschland tragen werden. Allerdings wollten sie das zu ihren Konditionen machen. Besonders deutlich wurde das im beruflichen Bereich, wo sie mit klaren Vorstellungen an veränderte Arbeitsbedingungen antreten und viele Arbeitsweisen der älteren Generationen infrage stellen. Und in vielen Punkten würden sie eine Reform vonseiten der Institutionen aus Bildung, Politik und Wirtschaft erwarten; und zwar in den Bereichen lebensrelevante Bildung, wirkungsvolle Beteiligung, umfassende Digitalisierung, Schutz der Umwelt und die Perspektive auf ein gutes Leben, die sie selbst nicht allein erbringen könnten.

„Im Bereich Freizeitverhalten, Bedeutung von Medien sowie Peer- und Familienbeziehungen zeigt sich, dass die Nutzung von Medien (Fernsehen, Streaming und YouTube, Musik hören, Spiele am Computer, Handy etc.) neben Sport treiben, Freunde treffen und ,nichts tun, rumhängen‘ hoch im Kurs steht.“ Erst auf Platz 7 rangiert in der AID:A-Studie bei den befragten 12- bis 17-Jährigen, etwas mit der Familie oder Geschwistern in ihrer Freizeit zu unternehmen, und nimmt mit zunehmendem Alter kontinuierlich ab (17. Kinder- und Jugendbericht).

Soziale Beziehungen zu pflegen und im Haushalt (mit) zu arbeiten, konkurrieren stärker für weibliche Jugendliche mit Erholung und Zeit für sich selbst, als dies für männliche Jugendliche zutrifft.

Laut der aktuellen JIM-Studie verbringen Jugendliche 201 Minuten pro Tag online. Fragt man Jugendliche, welches die wichtigsten Apps für sie sind, landet WhatsApp wie im Vorjahr auf Platz eins (81 %). Auf Platz zwei und drei befinden sich Instagram (31 %) und TikTok (26 %). Während Jungen vermehrt Gaming-Plattformen wie Discord und Twitch nutzen, sind Mädchen häufiger in sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok und Snapchat unterwegs.

„Ein Jugendlicher von heute trennt nicht mehr zwischen online und offline, sondern bewegt sich mit großer Selbstverständlichkeit in einem virtuellen Raum, den seine Eltern deutlich schlechter überblicken als das reale Kinderzimmer“ (17. Kinder- und Jugendbericht).

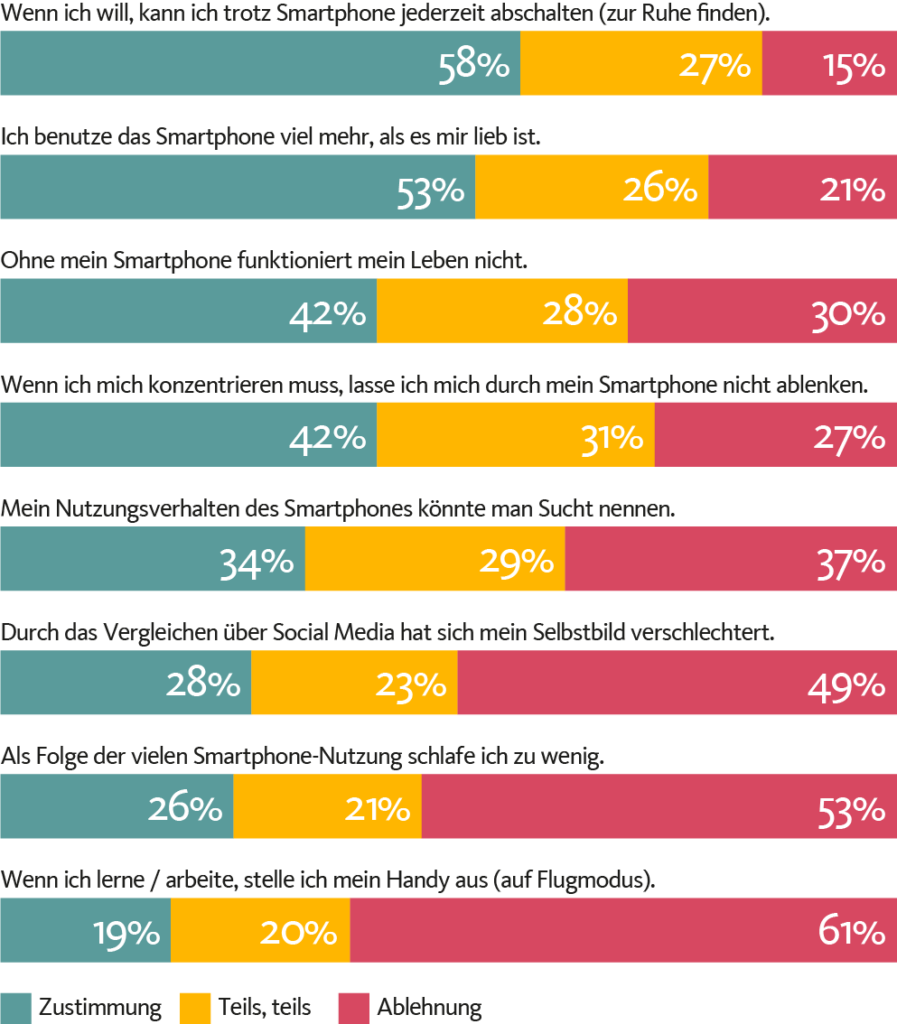

Dieses Zitat steht im Widerspruch zum Befragungsansatz der Trendstudie Jugend in Deutschland 2024. Sie fragt problemfokussiert und erhält entsprechende Antworten:

Diese beiden unterschiedlichen Befragungs- und Interpretations-Ansätze des Jugendberichts und der Trendstudie stehen vielleicht für unterschiedliche Haltungen, wie auf Jugendliche und ihren Medienkonsum geschaut wird: Werden Medien grundlegend als Teil der jugendlichen Realität akzeptiert oder wird der Aspekt der Gefährdung in den Vordergrund gestellt?

69 Prozent der Jugendlichen schauen düster auf die Zukunft der Gesellschaft. Sie haben aber eigenes Zukunftsvertrauen und blicken positiv auf die Möglichkeiten, die ihnen von Staat und Gesellschaft geboten werden. Das politische Interesse von Jugendlichen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen.

Aktuell bezeichnen sich 55 Prozent von ihnen als politisch interessiert (vgl. 2002: 34 %). Jugendliche wollen außerhalb der Schule mitreden, aber nicht alle wollen mitbestimmen.Krisen können jedoch zu sporadischem Engagement motivieren. Viele Jugendliche sind für populistische Positionen empfänglich. Doch von einer generellen Resignation oder Distanz zu Demokratie und Gesellschaft kann nicht gesprochen werden.

Der Umgang der meisten jungen Menschen mit den vielfältigen Herausforderungen ist weiterhin bemerkenswert pragmatisch: Die meisten passen sich auf ihrer Suche nach einem gesicherten und eigenständigen Platz in der Gesellschaft den Gegebenheiten an und wollen ihre Chancen ergreifen. Dabei nehmen sie Zukunftsfragen deutlich bewusster wahr und artikulieren ihre Ansprüche offensiver.

Die Angst vor einem Krieg in Europa (81 %) sowie die Sorge um die wirtschaftliche Lage und möglicherweise steigende Armut (67 %) sind im Jahr 2024 bei den Jugendlichen an die Spitze der Zusammenfassung der abgefragten Ängste gerückt (Shell Jugendstudie).

Nur 13 Prozent der Jugendlichen schätzen die eigene Zukunft düster ein, lediglich Jugendliche, die eine niedrigere soziale Herkunft haben, beurteilen ihre eigene Zukunft schlechter (Deutsch-französische Jugendstudie). 51 Prozent schauen optimistisch in die eigene Zukunft. Damit erreichen sie allerdings fast den Tiefstwert von 50 Prozent aus 2001 (Shell Jugendstudie).

In Bezug auf spezifische Lebensbereiche zeigt sich ein Phänomen, das die 12- bis 17-Jährigen von den volljährigen Vergleichs-Altersgruppen (bis 32 Jahre) unterscheidet: Sie sind durchweg in allen Bereichen zufriedener. Die größten Unterschiede zeigen sich in der Wohnsituation, dem Umfang der eigenen nicht verplanten Zeit und dem verfügbaren Geld (obwohl oder gerade weil davon auszugehen ist, dass 12- bis 17-Jährige noch nicht ihren eigenen Lebensunterhalt sichern müssen) (AID:A Studie).

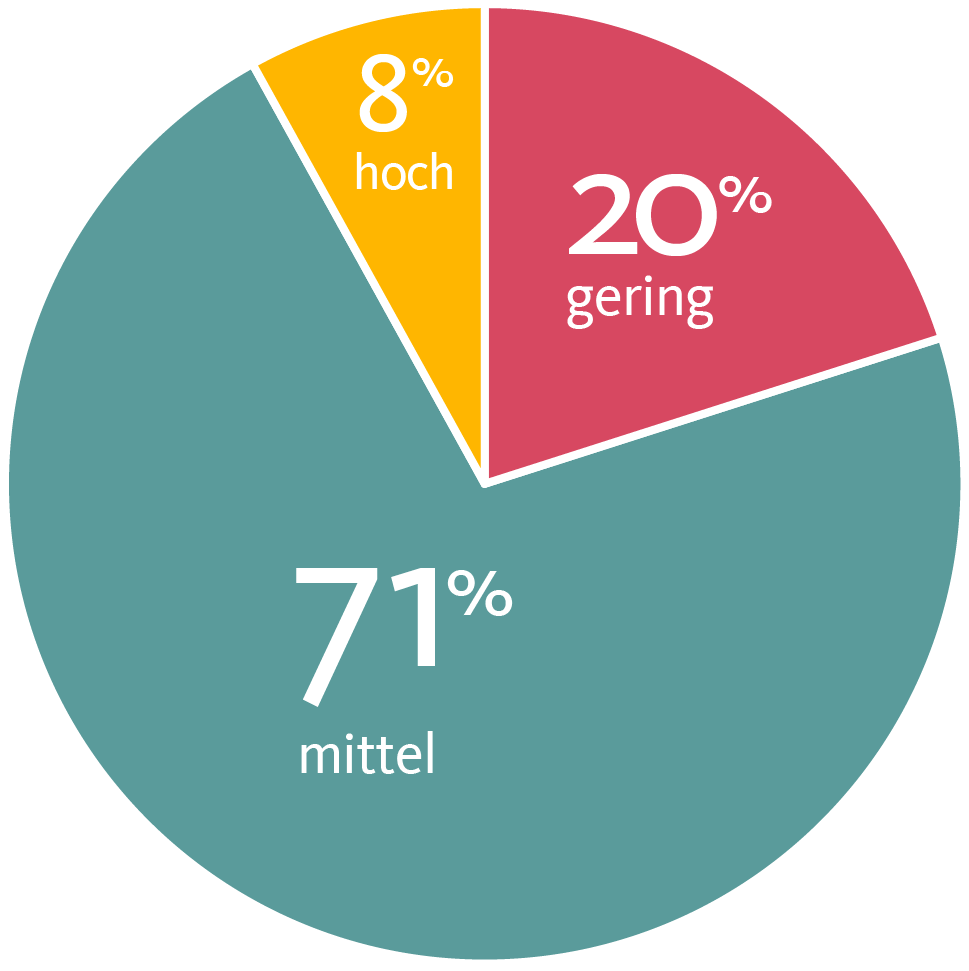

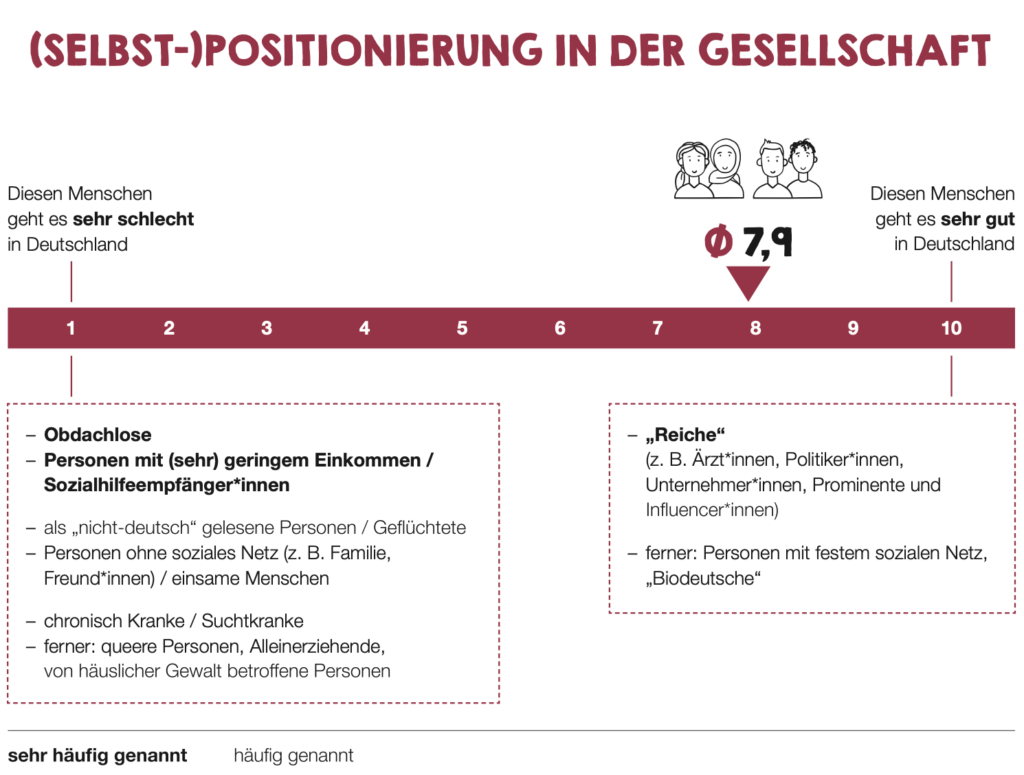

Den meisten Jugendlichen geht es – subjektiv – nicht schlecht. Die Sorgen der Jugendlichen sind meist privater Natur. Für sie gehört zu einem guten Leben vor allem die Deckung der Grundbedürfnisse (Essen, Wohnen etc.) sowie ein gutes Auskommen. Genauso oft benannten sie die Geborgenheit in ihrer Familie und soziale Kontakte, vor allem mit ihren Freund*innen. Auf einer Skala von 1 bis 10 positionieren sie sich in Bezug auf ihre Lebensqualität bei 7,9 ein (SINUS-Studie).

Zentral für Jugendliche bleiben der soziale Nahbereich (Freundschaften und Familie) und die Orientierung an Leistungsnormen. Peers sind für die meisten Jugendlichen die wichtigste Bezugsgruppe. 17 Prozent verbringen dabei seit der Pandemie mehr Zeit mit Freunden online.

Seit Jahrzehnten gibt es die Tendenz, dass Jugendliche die Beziehung zwischen ihnen und ihren Eltern zunehmend besser bewerten. Bei den veränderten Erziehungsstilen gehe es mehr um Verhandlung als um Autorität. 1985 sahen 53 Prozent ihre Eltern als Erziehungsvorbild, heute 78 Prozent (Shell Jugendstudie).

Laut KIM-Studie findet der Erstkontakt zu Pornos für die meisten Jugendlichen mit 13 Jahren statt, zumal 79 Prozent der 12- bis 13-Jährigen angeben, eher allein im Internet zu surfen.

Etwa die Hälfte aller 16-Jährigen gibt in einer Erhebung von Statista an, den ersten Geschlechtsverkehr bereits gehabt zu haben. „Annahmen, wonach immer mehr junge Menschen immer früher sexuell aktiv werden, bestätigen sich nicht“, sagt Gudrun Theis von der BZgA. „Im Gegenteil: Im Alter zwischen 14 und 16 Jahren geben deutlich weniger Mädchen und Jungen an, sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben als noch vor zehn Jahren“ (BZgA).

96 Prozent der Jugendlichen berichten von Sexualaufklärung in der Schule, 72 Prozent hatten hierzu mehrfach Angebote. Über 90 Prozent halten sich für gut bis sehr gut aufgeklärt.

Fast alle weiblichen und divers geschlechtlichen sowie die Hälfte der männlichen 16- bis 18-Jährigen berichteten von Formen sexueller Belästigung. Jede Vierte hat bereits einen Vergewaltigungsversuch erlebt. Ebenfalls ein Viertel der männlichen wie weiblichen Befragten erinnern einen sexuellen Übergriff in der Kindheit (Partner5-Studie).

Ergebnisse einer Ipsos-Studie aus dem Jahr 2021 sprechen von 18 Prozent LGBTQ-Angehörigen in der Gen Z (Geburtsjahr 1997+). Bei den Babyboomern sind es weltweit dagegen nur etwa vier Prozent der Befragten.

Das Deutsche Schulbarometer befragte 2024 ca. 1.500 Schüler*innen zu ihrer Lebensqualität. Im Schnitt beurteilten 27 Prozent der Schüler*innen zwischen 8 und 17 Jahren die Qualität ihrer Lebensbedingungen als gering. Grundschulkinder (31 %) und Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (45 %) benannten sogar ein höheres Maß an Belastung.

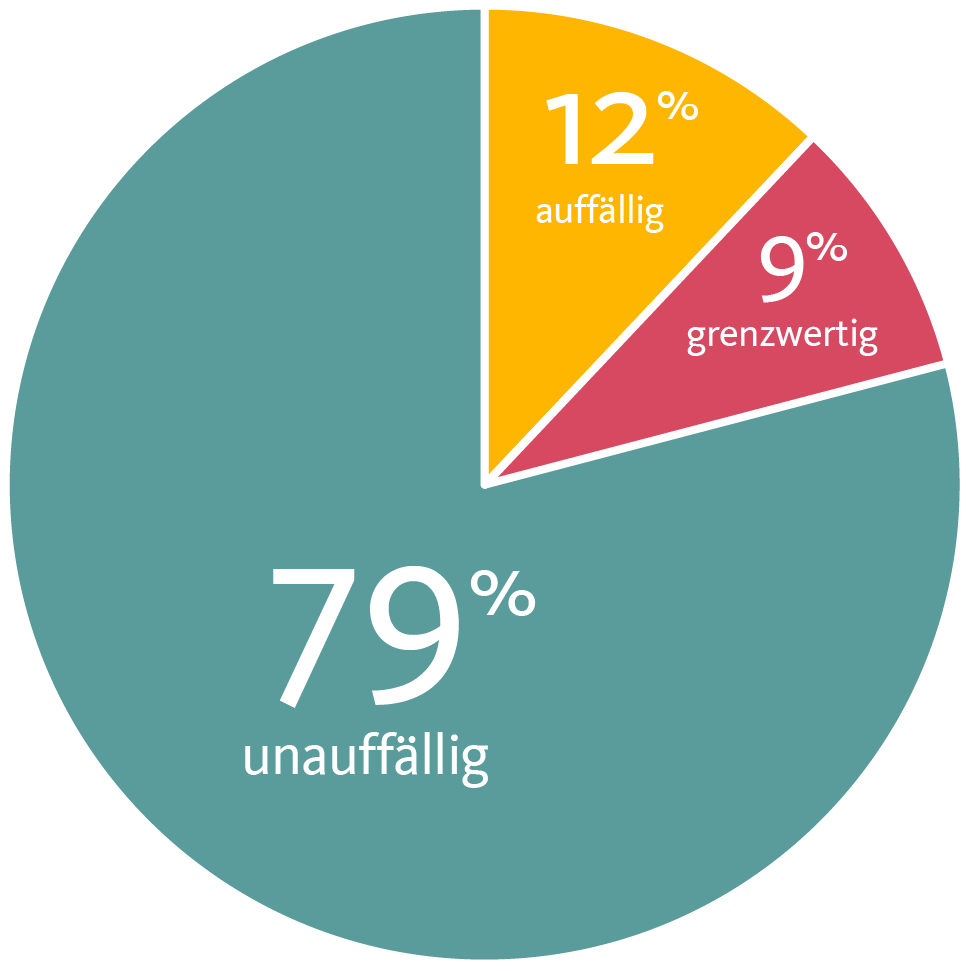

Psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen waren 2020 die häufigste Ursache für stationäre Krankenhausbehandlungen junger Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Bei etwa jedem/jeder fünften Schüler*in (21 %) gibt es laut Schulbarometer 2024 Hinweise auf eine hohe psychische Belastung und verstärkte Symptome psychischer Störungen. „Auch wenn sich keine statistisch bedeutsamen Unterschiede nach Alter, Geschlecht oder Schulform zeigen, weisen Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf überdurchschnittlich oft psychische Auffälligkeiten auf (28 %)“ (Das Deutsche Schulbarometer).

45 Prozent der Jugendlichen spüren noch Langzeitfolgen, 15 Prozent eine beeinträchtigte Bildungs- und Berufsplanung durch die Corona-Pandemie (SINUS-Studie). In einer Untersuchung des BKK-Dachverbandes zeigte sich eine erhöhte Anzahl von vor allem weiblichen Jugendlichen, die nach den Pandemiejahren 2020/2021 an Ängsten und Anpassungsstörungen litten. Die BKK plädierte für die Schaffung von mehr Präventionsangeboten: „Niedrigschwellige Angebote, die in der Lebenswelt der Jugendlichen angesiedelt sind, wie zum Beispiel Sozialarbeiter in den Schulen oder andere vor allem digitale Präventionsprogramme, sind eine Möglichkeit, die psychische Gesundheit Jugendlicher positiv zu beeinflussen“ (Deutsches Ärzteblatt).

Laut Statistischem Bundesamt (2022) fühlen sich 15 Prozent der 10- bis 17-Jährigen oft einsam. Fast die Hälfte (45 %) der 14- bis 29-jährigen Befragten in der Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 gab an, Stress zu erleben. Auf der Liste der häufigsten psychischen Belastungen folgen Antriebslosigkeit (35 %), Erschöpfung und Langeweile (je 32 %) sowie Depression und Niedergeschlagenheit (27 %). 13 Prozent erleben demnach Hilflosigkeit, sieben Prozent sogar Suizidgedanken. Die Forscher der Studie, Kilian Hampel und Simon Schnetzer, sehen die heutige Jugend angesichts der vielfältigen Probleme in einem „Dauerkrisen-Modus“ (Jugend in Deutschland 2024). Laut SINUS-Studie gilt für Jugendliche vor allem Sport als „Droge gegen Stress“.

Der Anteil der rauchenden Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten um vier Fünftel verringert, wobei der Cannabiskonsum leicht angestiegen ist. 85,1 Prozent dieser Altersgruppe geben an, noch nie geraucht zu haben. Neun Prozent trinken mindestens einmal wöchentlich Alkohol. Nach Schätzung der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen haben etwa 481.000 Jugendliche (ca. 10 %) im Alter von 12 bis 17 Jahren einmal im Leben mindestens eine illegale Droge konsumiert. Männliche Jugendliche konsumieren insgesamt mehr Drogen (BZgA).

„(…) Studien belegen, dass insgesamt weniger als 10 % der befragten Familien im letzten Jahr psychiatrisch-psychotherapeutische Leistungen in Anspruch genommen haben, wobei die Zahl der Kinder mit psychischen Auffälligkeiten deutlich über diesem Wert liegt“ (Das Deutsche Schulbarometer). Gründe dafür liegen u. a. in Vorbehalten der Eltern und Schüler*innen gegenüber psychotherapeutischen Angeboten, der defizitären psychotherapeutischen Versorgungslandschaft, aber auch in der Situation nach der Covid-19-Pandemie. Die notwendigen Kinder- und Jugend-Psychotherapieplätze reichen bei weitem nicht aus, was zu erhöhten Wartezeiten in den Praxen führte. Dabei warten 65 Prozent der Kinder und Jugendlichen mindestens fünf Wochen, 29 Prozent sogar mindestens zwölf Wochen auf einen Psychotherapieplatz. Durchschnittlich, so berichtet das Schulbarometer, liegen die Wartezeiten bei 18 Wochen (Das Deutsche Schulbarometer). Dr. med. Katharina Bühren, Ärztliche Direktorin des kbo-Heckscher-Klinikums für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, schlug Alarm: „Die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung ist deutschlandweit unzureichend. Das war schon vor der Pandemie so.“ Alle Hilfesysteme für Kinder und Jugendliche seien derzeit chronisch überlastet. Ursache sei die Deckelung der Kassensitze für Psychotherapeut*innen (Deutsches Ärzteblatt).

Dies erklärt auch eine von diversen Beratungsstellen berichtete, erhöhte Anmeldequote von psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen.

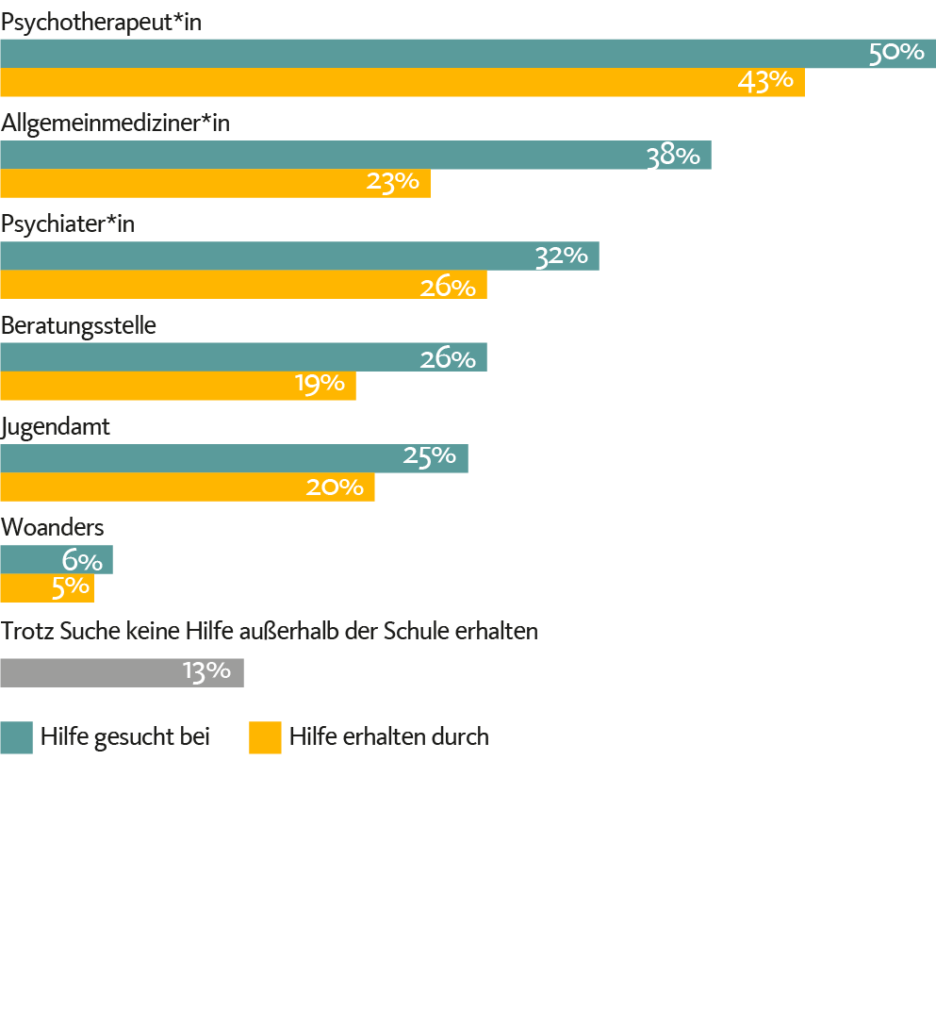

Die folgende Grafik des Deutschen Schulbarometers zeigt Beratungsstellen an vierter Stelle der angefragten Institutionen. 26 Prozent der 8- bis 17-jährigen Schüler*innen haben selbst oder über ihre Eltern Kontakt zu einer Beratungsstelle aufgenommen. 19 Prozent erhielten dort Hilfe. Ungefähr ähnlich hoch waren die Quoten erhaltener Hilfe durch Jugendämter.

Es gibt mehrere Anknüpfungspunkte, die sich aus dem Beschriebenen ableiten lassen:

Referent:in

LAG+ Beiträge sind für unsere LAG-Mitglieder zugänglich. Werden Sie Mitglied!

Die Mitgliedschaft in der LAG erfolgt auf persönlichen Antrag. Die Satzung der LAG sieht vor:

Teilzeitbeschäftigte Mitglieder bis 20 Stunden Wochenarbeitszeit zahlen 19,50€/Jahr